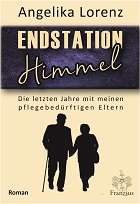

Leseprobe "Endstation Himmel"

Leseprobe "Endstation Himmel"

von Angelika Lorenz

Taschenbuch, ca 300 Seiten, ISBN: 978-3-96050-186-2

Inhalt

Wie alles anfing (8.11.04 - 2.1.05)

Wir brauchen Hilfe (11.1.05 - 1.2.05)

Die erste Zeit im Pflegeheim (4.2.05 – 29.5.05)

Besuchsalltag (31.5.05 - 10.7.05)

Verwirrungen (12.7.05 – 8.8.05)

Opa muss ins Krankenhaus (9.8.05 - 7.9.05)

Zurück im Pflegeheim (9.10.05 – 24.12.05)

Zunehmend verwirrt (1.1.06 - 6.4.06)

Reden wie ein Wasserfall (7.4.06 - 6.7.06)

An die Vergangenheit gefesselt (9.7.06 - 28.9.06)

Tagein tagaus dieselbe Aussicht (1.10.06 - 31.12.06)

Neues Jahr, gewohntes Bild (7.1.07 - 8.4.07)

Ist es jetzt soweit? (9.4.07 – 4.6.07)

Noch einen Sommer mehr (5.6.07 – 2.10.07)

Opa baut ab (2.10.07 - 15.11.07)

Er hat es geschafft (22.11.07 – 27.11.07)

Oma muss umziehen (3.12.07 - 27.12.07)

Beten hilft (10.1.08 - 15.4.08)

Endstation Himmel (16.4.08 – 22.4.08)

Wie alles anfing

(8.11.04 - 02.01.05)

8. November 2004.

Spontanfraktur des linken Oberschenkels. Mitten im Flur, im Stehen. Einfach so. Wegen der Osteoporose. Am nächsten Tag wurde sie operiert. Sie – das war Oma. Meine Mutti. Am 1. Dezember wurde sie nach drei Wochen Krankenhausaufenthalt entlassen. Ohne Reha, gleich nach Hause. Opa sollte nicht so lange allein sein.

Ich dachte mir nur: »Eva, jetzt ist es mal wieder so weit. Aus mit der Ruhe. Du bist jetzt gefordert.«

So war es dann auch. Und blieb es – für lange Zeit. Oma hatte Depressionen. Sie sagte zu mir:

»Schau dir das Bild von der Gottesmutter an. Zu der bete ich so oft.«

Neben dem Marienbild hing der Engelskalender, den Katharina ihr letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt hatte. Katharina ist meine Tochter.

»Zu den Engeln und der Gottesmutter bete ich so oft. Und sie helfen mir einfach nicht!« Tränen liefen ihr über das Gesicht. »Warum? Warum bloß? Ich möchte hier sterben, einfach nur sterben. Hier in unserer Wohnung. Aber dann wäre Opa allein. Der braucht mich doch! So viel habe ich schon lange nicht mehr gebetet!«

Einen Christbaum wollten sie aber schon noch dieses Jahr, wenigstens einen ganz kleinen. Wenn sie den nicht mehr bräuchten, dann könnten sie ja gleich sterben.

Oma lag im Bett und wartete den ganzen Nachmittag auf die Krankengymnastin, doch vergebens. Oma mochte Frau Winter, da sie bei ihren Besuchen immer das Gefühl hatte, Frau Winter käme »privat« zu ihr und würde sie nicht wie einen »Fall« behandeln. Um die Schultern hatte sie sich ihr selbstgehäkeltes altrosa Bettjäckchen geschlungen. Ihr Kopf lag auf einer dieser Nackenrollen, die an beiden Seiten mit einem Bändchen zusammengebunden waren und dadurch aussahen wie ein Bonbon. Omas Körper verschwand beinahe in der riesigen Daunendecke mit ihrem beigebraunen Flanellbezug. Als es draußen bereits dunkel wurde und keine Hoffnung mehr bestand, dass Frau Winter noch erscheinen würde, brach Omas Stimmung wieder zusammen:

»Ich bin so krank und schwach. Ich würde lieber sterben. Ich komme nie wieder auf die Beine, aber der Opa ist sonst so allein. Früher hat man halt Krankenpflege betrieben, wenn es jemand von den Angehörigen schlecht ging, und sie bekocht, das war ganz selbstverständlich.« Vorwurfsvoll sah sie mich an. »Das kannten wir gar nicht anders. Aber heute… das ist euch alles viel zu viel, das merke ich schon! Und jetzt müsst ihr auch noch zwei Personen versorgen! Ich kann das doch Elisabeth nicht zumuten, dass sie bei mir staubsaugt, wenn sie kommt. Bis vor Kurzem habe ich das selbst getan, aber es geht halt jetzt nicht mehr.«

Elisabeth, das ist meine Schwester. Seit sie mit ihrem Mann Thomas ein paar Orte weitergezogen war, besuchte sie unsere Eltern jeden Mittwochnachmittag zum Kaffee trinken. Jetzt waren die Besuche häufiger. Und bereits mehr Pflege als nur Besuch.

Es war gar nicht nur ihr operierter Oberschenkel und die Tatsache, dass sie nicht mehr laufen konnte, es war ihr allgemeiner körperlicher Zustand, der Oma so zu schaffen machte. Und die Depressionen. Trotzdem machten mich ihre Vorwürfe wütend.

»Wieso sollte mir das jetzt auf einmal etwas ausmachen? Ich kaufe dir seit Jahren ein, wasche deine Wäsche, bügle sie und räume sie wieder ein. Ist das denn nichts?«

»Aber heute tut mir doch der Fuß so weh!«

Als läge es nur daran! Aber es fiel ihr wahnsinnig schwer, um jeden Handgriff bitten zu müssen. Das verstand ich auch. Ein »Wehwehchen«, wie wir immer sagten, bot für ihre Hilfsbedürftigkeit wenigstens einen guten Grund.

Mein Mann Hans kommentierte diese Tatsache nur lakonisch: »Jetzt muss sie eben von ihrem hohen Ross runtersteigen und um etwas bitten! Aber wer viel jammert, der lebt länger, heißt es doch. Wenn mein Vater auch so viel gejammert hätte, wäre er vielleicht nicht so schnell gestorben.«

Besonders gut verstand er sich mit seinen Schwiegereltern noch nie.

Am Abend kam der Hausarzt meiner Eltern vorbei. Dr. Legnau war ein großgewachsener, gutaussehender und sehr sympathischer Mann, der mit meiner Schwester die Schule besucht hatte. Ich hatte ihn gebeten, zu kommen, obwohl meine Mutter dagegen war. Sie mochte ihn zwar und er war ihr wichtig, was auch für Ärzte im Allgemeinen galt, aber heute lamentierte sie nur, er könne ihr sowieso nicht helfen.

Wir begleiteten ihn später durch den Garten hinaus. Dr. Legnau wollte uns trösten, indem er sagte, er fände es erstaunlich, dass unsere Mutter ohne Reha-Aufenthalt schon wieder so weit sei. So weit? Wir hatten gerade keine Augen dafür, »wie weit sie schon wieder war«, nur dafür, was sie nun alles nicht mehr war!

Er hatte Oma ein Antidepressivum verschrieben und ihr gleich die erste Packung dagelassen, die er scheinbar zufällig in seiner Tasche stecken hatte. Oma gegenüber hätte er das Wort »Depression« jedoch nicht in den Mund genommen, sondern ihr erklärt, dass er ihr etwas gebe, das ihr wieder Mut mache und sie körperlich aufrichte. Nachdem er das gesagt hatte und sie die erste Tablette geschluckt hatte, wäre Oma plötzlich ganz ohne Krücken auf ihn zugegangen! Sie konnte also doch laufen! Das Antidepressivum braucht aber an sich zwei Wochen, bis es anschlägt… Nur das wusste sie nicht. Und hatte dieses eine Mal die Medizin eingenommen, bevor sie den Beipackzettel auswendig konnte.

»Erinnerst du dich noch an das Gedicht, das ich mal über die Herren Doktoren geschrieben habe?«, fragte mich Oma, als ich am späten Abend an ihrer Bettkante saß und wir den Tag gemeinsam verabschiedeten. Sie erhob sich mit einem Ächzen aus ihren Kissen, zog ein abgenutztes Schulheft aus der Schublade neben ihrem Bett und las vor:

Ein Mensch geht zum Doktor

Ein Mensch geht zum Doktor in die Stadt,

Weil er im Bauche Schmerzen hat.

Der Arzt untersucht Kopf, Lunge, Magen und Herz,

Danach gehts noch runterwärts.

Aufs Knie schlägt er mit einem Hammer

Was sonst noch kommt, das ist ein Jammer.

Blut und Harn werden untersucht

Und das Ergebnis im Computer gebucht.

Zuletzt schaut sich der tüchtige Mann

Auch noch das Innere mit einem Spiegel an.

Nun ist vorbei die Schinderei.

Der Arzt, der alles gut geprüft,

Gibt jetzt dem Menschen kund:

Sie sind ja rundherum gesund!

Sie können essen, trinken, lieben, rauchen.

In einem Jahr werden sie mich dann sicher brauchen.

Der Mensch geht frohen Mutes heim.

Doch fällt ihm plötzlich ein:

Ich habe gar keine Medizin bekommen

Für mein Weh

Dann trinke ich halt weiter meinen Kamillentee!

Gegen sieben Uhr morgens stieg ich über die noch eiskalten Marmortreppen hoch in den ersten Stock. Hans und ich wohnten im Haus meiner Eltern, im Erdgeschoss. Das Haus hatte mein Großvater mütterlicherseits zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf einem weitläufigen Grundstück bauen lassen. Damals, als die Grundstückspreise noch einigermaßen erschwinglich waren. Meine Großeltern wohnten in diesem Haus bis zu ihrem Tod. Meine Schwester und ich sind darin groß geworden. Lange Zeit lebten dort also drei Generationen unter einem Dach.

Direkt nach unserer Hochzeit 1971 zogen Hans und ich für zwei Jahre nach München, wo Katharina, unser erstes Kind, zur Welt kam. Als wir unser zweites Kind erwarteten, mussten wir die Stadtwohnung verlassen, weil unsere Vermieter das Geschrei eines zweiten Kindes nicht auch noch ertragen wollten. Hans erweiterte zusammen mit seinem Bruder das Haus meiner Eltern, sodass zwei getrennte Wohnungen entstanden. Wir zogen ein. Es lebten also erneut drei Generationen unter einem Dach, zumindest so lange, bis unsere Kinder auszogen.

Der Schlüssel ihrer Wohnungstür steckte immer außen, also konnte ich kommen und gehen, wann ich wollte. Oma war schon wach und rief aus dem Schlafzimmer:

»Du, was hat denn der Doktor gestern für ein Rezept aufgeschrieben?«

Jetzt kam sie also doch, die Frage.

»Ein Medikament, das dich munterer macht, das deine Stimmung und deinen körperlichen Zustand verbessert. Ich glaube, so ähnlich hat er gesagt«, antwortete ich ausweichend.

»Ich habe ja noch nie gehört, dass es so etwas gibt!«

Sie wird den Beipackzettel, wie bei allen Medikamenten, doch noch lesen. Und dann nimmt sie die Tabletten aus lauter Angst vor den Nebenwirkungen lieber gar nicht. Soll ich den Zettel vielleicht besser aus der Packung entfernen?

Weihnachten. Meine Gedanken waren in den letzten Tagen wie besessen von der Fragestellung, ob ich meinen Eltern etwas schuldig bin oder ob ich bisher viel zu wenig für sie da war. Auf der – noch vergeblichen – Suche nach einer Antwort führte mich meine Reise schließlich zurück bis zu dem, was man mir über meine Geburt erzählt hatte. Ich war eine sogenannte »Steißlage«. Der Arzt, der mich entbunden hatte, sagte zu Mutti: »Jetzt müssen Sie sehr tapfer sein, es gibt jetzt einen starken Schmerz.«

Und er langte bis zum Ellenbogen in sie hinein und zog mich heraus. »Dass das Kind noch lebt, ist ein Wunder!«, rief er laut.

Heute würde man einen Kaiserschnitt machen, aber damals, 1941, waren solche Geburten schwer durchzuführen. Die Geburt meiner Schwester, sieben Jahre später, war auch nicht leichter. Mit der Hand musste der Arzt erst die Nabelschnur entfernen, die sich um ihr Köpfchen gewickelt hatte. Nach den Erfahrungen bei meiner Geburt konnte Mutti es kaum glauben, als der Arzt ihr sagte: »Das Kind können Sie gleich mit nach Hause nehmen!«

Sie hätte nie gedacht, dass es überhaupt lebensfähig sein würde. Und war natürlich überglücklich!

Bei meiner Geburt war es anders. Mich haben sie der Mutti erst mal weggenommen und in die Schwabinger Klinik gebracht. Das musste sehr schlimm für sie gewesen sein. Ich kam fünf Wochen zu früh auf die Welt. Sie konnten ihr nicht versprechen, ob ich überhaupt durchkommen würde. Obwohl die Schwestern Mutti Mut machten – meine Geburt fiel auf den Tag »Mariä Opferung«, da könne schon nichts schief gehen. Nach zwei Wochen hätte ich nach Hause gedurft. Aber meine Mutter hatte eine Brustentzündung und konnte mich nicht mitnehmen und schon gar nicht pflegen. Also wurde ich erst kurz vor Weihnachten geholt. Es war mitten im Zweiten Weltkrieg. Strom gab es nur nachts, für wenige Stunden. In diesen kurzen Zeitfenstern musste sie dann möglichst viel Milch für mich abpumpen. Meine Oma fuhr dann mit der Milch täglich ins Schwabinger Krankenhaus. Als ich nach Hause kam, befürchtete Mutti, es könnte jetzt schwierig werden mit der Trinkerei, wo ich jetzt an die Flasche gewöhnt sei. Aber Oh Wunder! Ich trank ohne Probleme an der Brust, als hätte ich es nie anders gekannt.

Trotz allem war ich aufgrund meines schlechten Starts nicht gerade mit Gesundheit gesegnet und Mutti zog mit mir jahrelang von Arzt zu Arzt.

Vielleicht wurde ich deshalb immer so überbehütet? Weil Mutti immer Angst um mich hatte? Ich durfte nicht schwimmen lernen, nicht Rad fahren. Es hätte mir etwas passieren können. Wenn ich allein mit Freundinnen unterwegs war, bekam sie vor Sorge gleich einen schlimmen Migräneanfall.

Simon, unser Jüngster, kochte wie immer am 1. Weihnachtsfeiertag für uns. Ich fragte Oma, ob sie auch zu uns runterkäme, zum Mittagessen. Etwas bissig merkte ich an, dass sie für einen Arztbesuch doch auch keine Probleme hätte, die Treppen rauf und runter zu steigen.

Als ich ihr gegen 12 Uhr Bescheid gab, dass das Essen fertig sei, fing sie das Jammern an:

»Ich kann nicht, mir ist so schlecht, so schwindlig und ich bin so wacklig auf den Beinen.«

Ich führte sie trotzdem langsam die Treppen hinunter, weil Opa im Hintergrund schon das Schimpfen anfing:

»Was ist denn jetzt schon wieder los mit dir, Oma? Komm, zum Essen nach unten schaffst du es schon noch.«

Simon hatte den Tisch mit Zweigen, Strohsternen und Kerzen dekoriert und auf jeden Teller eine kunstvoll gefaltete Serviette gestellt.

»Ich esse nicht viel!«, stellte Oma als Erstes klar.

Diesen Ausspruch kannte ich schon, den brachte sie immer, wenn sie bei uns zum Essen eingeladen war. An Ostern, an Weihnachten und zu sonstigen feierlichen Anlässen.

Dann aß sie doch immer gut, weil es ihr so schmeckte!

Heute fand sie sogar am Sitzplatz etwas zum Herummäkeln.

»Ich möchte bei Opa sitzen, unter dem Kreuz, und nicht auf dem Stuhl mit den zwei Armlehnen.«

Wir schoben den gedeckten Tisch dann so lange hin und her, bis sie zufrieden war und genügend Platz hatte.

»Es ist ihnen nicht recht, dass wir unten sind«, murmelte Oma. »Ich will wieder nach oben! Wer bringt mich jetzt rauf?«

»Was ist denn los mit dir? Nimm dich doch ein bisschen zusammen!«, sagte Opa.

Tolle Stimmung.

Von der Suppe aß sie einen Esslöffel voll. Und eine gefüllte Ravioli. Mehr nicht. Simon begleitete sie hinauf, damit sie sich zum Mittagsschlaf hinlegen konnte. Opa aß auch nicht viel. Mir tat Simon leid, er hatte sich so viel Mühe gemacht.

Zurück im Alltag. Es begann wie üblich. Rauf in die Wohnung meiner Eltern.

»Wie hast du geschlafen, Oma?«

»Ach, ich konnte gar nicht gut liegen. Mir hat alles wehgetan. Hüften und Beine. Erst um 4 Uhr morgens bin ich eingeschlafen.«

Ich war gestern nicht dabei, als sie ihre Schlaftabletten genommen hat. Vielleicht hat sie sie mit dem Antidepressivum verwechselt? Größe und Farbe ähnelten sich ein wenig.

Verzweifelt notierte ich ein paar Stichpunkte für Dr. Legnau:

Was sollen wir mit unserer Mutter machen?

Sie hat sich beinahe selbst aufgegeben.

Sie isst kaum etwas.

Ihr Körper, ihre Gelenke, auch das andere Hüftgelenk, das bereits vor zwei Jahren operiert worden war, tun ihr weh.

Sie weiß nicht, wie sie in der Nacht liegen soll.

Sie beklagt sich, dass die Krankengymnastin jetzt nur zwei Mal statt drei Mal die Woche kommt. An Neujahr beschäftigte mich nur der Gedanke, was ich für Oma kochen soll. Ich konnte dabei eh nur alles falsch machen. Wenn ich für uns, also für Hans und mich, etwas kochte und ihr eine Portion hinaufbrachte, aß sie gar nichts. Wenn ich sie fragte, was sie möchte, verlangte sie nach Haferschleimsuppe – oder wollte gar nichts. Stark erkältet war sie noch dazu!

Was tun?

Als ich Oma ins Bett brachte, las ich ihr den Text des Liedes »Von guten Mächten wunderbar geborgen« aus dem Gotteslob, dem Liederbuch unserer Kirche, vor. Oma betete mir daraufhin alle Gebete vor, die sie früher mit uns Kindern immer gebetet hatte. »Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komm« zum Beispiel. Auf einmal wurde sie ruhig. Ihr Gesichtsausdruck leer und kraftlos. »Ich habe heute schon zehn ›Gegrüßet seist du Maria‹ gebetet und Gott hilft mir einfach nicht. Was tun?«

Diese Frage kannte ich doch irgendwo her!

Um uns etwas zu entlasten, bestellten wir bereits Anfang Dezember »Essen auf Rädern«. Das Essen wurde täglich frisch in einem Seniorenheim im Nachbarort zubereitet und in Warmhaltegefäßen per Lieferwagen verteilt. Einige Zeit ging das auch gut. Opa schmeckte es. Aber mit der Zeit änderte sich das. Mal kam das Essen zu früh, dann hatte er noch keinen Hunger. Er frühstückte meistens bis halb 10 Uhr. Mal kam es später, dann war es nicht mehr warm. Heute wurde es – termingerecht – um halb 12 Uhr gebracht.

Ich kam um ein Uhr, um Oma die Medikamente zu geben. Oma und Opa saßen am Esstisch. Auf den Plätzen, an denen sie auch die letzten 30 Jahre gesessen hatten. Nur die Polster der Stühle waren während dieser Zeit ausgetauscht worden. Auf dem Tisch lag eine helle, bestickte Stofftischdecke, darüber hellbraune, aus Kunststoffbändern geflochtene Tischsets. Außer dem Ticken der Wanduhr war es still. Oma saß mit resigniertem Blick vor den silbernen Töpfen.

»Opa hat nicht viel davon gegessen«, sagte sie. »Die kochen einfach nicht so, wie wir es gewohnt sind. Ich habe mir wieder die Haferschleimsuppe aufgewärmt. Ich weiß gar nicht, was ich sonst essen soll. Ich kann doch nicht immer Schleimsuppe essen.«

Was sie immer wusste: dass sie das Essen nicht verträgt. Auch wenn sie noch gar nicht wusste, was es zu essen gab.

Opa schaffte es trotz allem, seine Geduld und Fürsorglichkeit zu bewahren.

»Warten wir doch erst einmal ab, was kommt, Oma! Vielleicht ist eine feine Suppe dabei, die du auch essen kannst?« Wenn das Essen dann da war, sagte er: »Oma, schau her, hier ist eine feine Suppe für dich! Damit kommst du wieder zu Kräften!«

Aber Oma wollte keine Suppe essen.

Ihre Erkältungstropfen wollte sie auch nicht mehr nehmen. Oder höchstens noch die Dosierung für Kinder. Nicht einmal die Schleimsuppe konnte die Stimmung heute retten.

»Stell sie wieder in die Küche! Sie ist zu dick!«, bat sie mich. Die Suppe war wie immer.

»Ob das noch mal besser wird?«, jammerte Oma. »Das Mittel, das ich jetzt bekomme, sollte mich doch aufmuntern! Davon spüre ich nichts! Ich will nur noch sterben. Ich kann an nichts anderes denken. Der Arzt soll mir eine Spritze geben und dann ist alles aus. Das wäre so einfach.«

Was ihr noch Hoffnung gab, war der Gedanke, dass alles mit ihrer Erkältung zusammenhängen könnte. Dann würde es bald wieder besser gehen.

Oma hatte sich tatsächlich eine starke Bronchitis eingefangen. Die Urlaubsvertretung von Dr. Legnau verschrieb ihr ein Antibiotikum. Sehr lustig, dachte ich mir, als ich die Tabletten das erste Mal sah, solche riesigen Dragees sollte Oma allen Ernstes hinunterschlucken? Da bekäme sie beim bloßen Anblick Erstickungsanfälle. So musste ich wieder zur Apotheke radeln und etwas anderes besorgen, etwas Flüssiges. Ihr Zustand verbesserte sich trotz Medizin kaum. Sie stand nur noch zum Essen auf und legte sich danach gleich wieder ins Bett.

»Was soll ich denn nach dem Frühstück noch hier herumsitzen? Die Beine zittern, das Knie tut mir weh, die Operationsnarbe, alles.«

Der Orthopäde hatte bestätigt, dass das künstliche Hüftgelenk gut eingewachsen war.

»Aber es kann doch wieder herausspringen!«, sorgte sich Oma. »Ich habe eben Angst.«

Ich sollte mich bei der Nachbarschaftshilfe wegen einer Putzfrau informieren. Es war Omas Vorschlag, doch sie selbst war es, die sofort wieder einen Rückzieher machte. Nein, es kann nicht sein, dass wir Nachbarschaftshilfe in Anspruch nehmen müssen. Was denken denn die Leute…

Ich erzählte Katharina, dass ich Tagebuch schreibe. Ich nannte es »Aufzeichnungen über den körperlichen Zustand von Oma und Opa«. Aber es war weit mehr als das. Das Tagebuch war bereits wie eine Freundin für mich geworden und die weißen Seiten hatten immer ein offenes Ohr für mich. Katharina fand das gut. Sie versprach mir, ihre Gedanken »zur Situation« auch ab und zu aufzuschreiben. Das ginge oft leichter, als darüber zu sprechen, sagte sie. So zum Beispiel in ihrem ersten Briefchen:

Liebe Mama!

Es tut mir leid, dass ich heute Nachmittag so komisch war, als ich bei Euch zu Besuch war. Die Luft bei euch war zum Zerschneiden, die Stimmung kaum zu ertragen. Auf der einen Seite waren da Oma und Opa, die selbst zerrissen schienen – Sehnsucht nach dem Tod und riesige Angst vor ihm gleichermaßen. Und dich da mittendrin zu sehen, dich, die du stark bleiben musst, um im Strudel all der ungelösten Generationenkonflikte all diese schwierigen Aufgaben zu lösen. Ich wünsche dir viel Kraft dafür!

Katharina

Zusammen mit unseren Eltern überlegten Elisabeth und ich, ob wir nicht für ein paar Tage einen Pflegedienst kommen lassen sollten, bis sich die Lage etwas entspannt hätte. Wir könnten für die ambulante Pflege finanzielle Unterstützung bei der Pflegekasse beantragen.

»Nein, nein, nein, das kommt überhaupt nicht infrage! Die wissen dann gar nicht, wo hier alle Sachen zum Anziehen sind, welche Medizin wann eingenommen werden muss und so weiter!«, wetterte Oma.

»Eva, sei du doch noch ein paar Tage für uns da. Jetzt denken wir erst mal von einem Tag zum anderen!«, flehte mich Opa an.

Die Reaktion der beiden ließ uns die Idee gleich wieder über Bord werfen, auch wenn es nicht an Omas Argumenten lag. Es war noch zu früh, um unsere eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen.

Opa ging es auch nicht besonders. Ihm wurde gestern Nachmittag alles zu viel, nur weil ich von 15 Uhr bis 18 Uhr 30 nicht in seiner Nähe war.

Notizen für Elisabeth: Dr. Legnau war da. Omas Atem rasselt noch. Sie soll sich mehr bewegen, das ist besser für die Bronchitis. Wenn sie nur herumliegt, verteilen sich die Bakterien noch mehr. Ihr fehlt die Kraft in den Muskeln und Knochen, da hilft nur viel bewegen.

Aber: Oma hat Angst, dass alles zerbricht, wenn sie aufsteht.

Anruf von Mareike, der Frau von Omas jüngerem Bruder Adi. Ich wunderte mich, dass sie meine Telefonnummer gewählt hatte und nicht Omas.

»Ich habe von Opa erfahren, dass Oma krank im Bett liegt. Ich habe Sorge, dass sie sich aufgibt. Koch doch mal was Kräftiges für sie! Wir würden gerne am Sonntagnachmittag vorbeikommen. Ich backe ihr einen kräftigen Kuchen oder etwas Ähnliches.«

Sie warf uns vor, dass wir uns keine Pflegerin zur Unterstützung geholt hätten.

Auch Dr. Legnau ritt immer wieder auf diesem Thema herum.

+++ +++ +++

zur Startseite

zur Startseite zum Shop

zum Shop